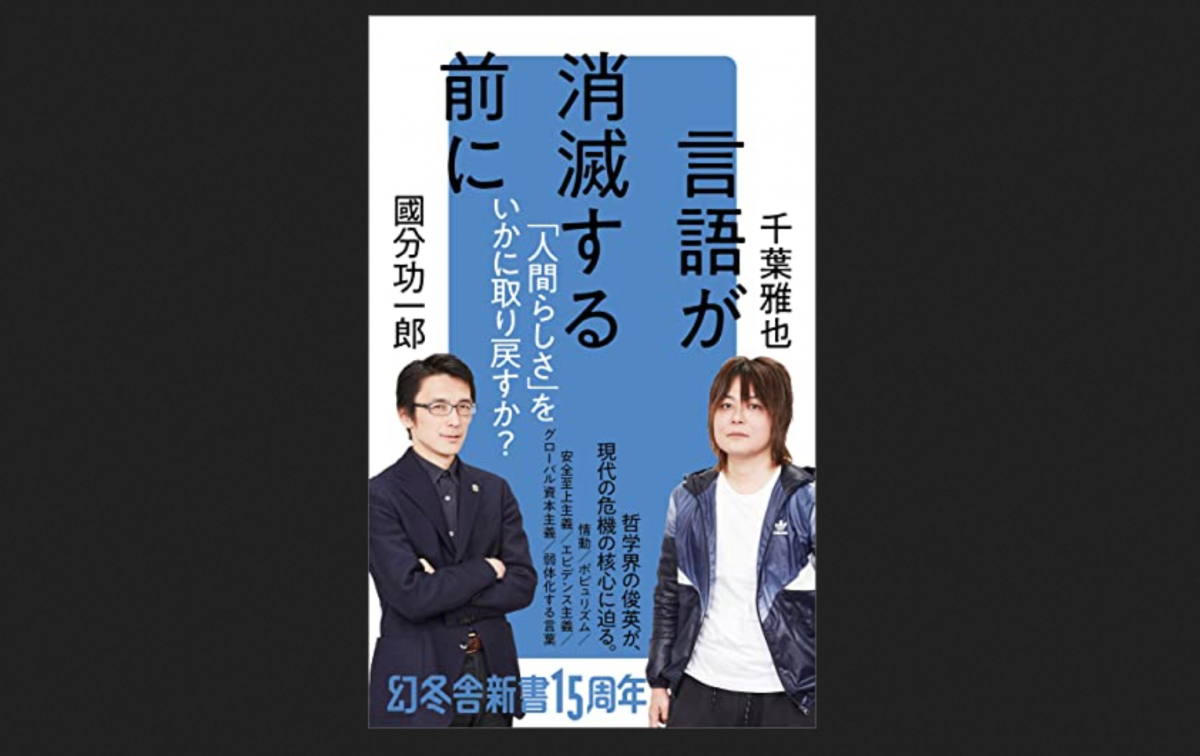

哲学者二人の対談をまとめた本。

語られている内容自体も面白いのだが、ともかく読んでいて楽しい。実に小気味よく読んでいける。

おそらくそれは、言葉を扱うことに長けた二人の対話でもあるからだろうし、それ以上にここで開示されているやりとりが「コミュニケーション」以上のものでもあるからだろう。

一定の信頼関係と、お互いに対する敬意があって、それぞれの「話」を聴きながらも、自分の話をその流れにドライブさせていく。話しているようでいて、話させられているようでもある。にもかかわらず、「ここに本格的に踏み込むと、やり過ぎになる」というポイントは非常に注意深く扱われている。

これは情動的なリアクションの応答でもないし、かといって100%理路に依る議論でもない。主体はそこに存在しながらも、それに支配されているわけでもない。

そのようなやり取りを、何かわかりやすい言葉で表現してしまえば、それこそ嘘になるだろう。決して間違っているわけではない、しかし、絶対的に違っている嘘だ。

そしてその点こそが、本書で展開される5つの対談に通底する話でもあろう。

第一章 意志は存在するのか

第二章 何のために勉強するのか

第三章 「権威主義なき権威」の可能性

第四章 情動時代のポピュリズム

第五章 エビデンス主義を超えて

言葉と他者。そして主体。

言葉がコミュニケーションの道具と化し、公共性のもとに従属させられるとき(それはつまり透明化/ブラックボックス化されることも意味する)、私たちの中から何かが消えていく。いや、消えていく場所は「私たち」ではなく、「この世界」なのかもしれない。こうした違いですら、言葉が透明化した世界では消滅してしまうだろう。

私たちの主体性は、他者がいてこそ成り立つものである。鶏も卵もどちらも先であり/先でない在り方がある。それを無理やり白黒つけることが要請され、なんなら正当化されてしまう──もちろんエビデンスによってそれはなされるわけだ。恣意的なエビデンスの選択によって。

そのことに誰も違和感を覚えなければ、他者はどこにもいなくなるだろう。当然、主体も消えてく。陰影のあるやりとりも、他者への気遣いも、何もかもが消滅し、ただ情動のランプだけが点滅する世界ができあがる。そこでは恐ろしいまでにすべてのものが「直接」つながり、ただひたすらにぶつかり合っていくだろう。

異物、他者、不確定なもの、不完全なもの、扱いきれないもの。

そうしたものが消えつつある世界なのだ。そしてそれが「良いこと」だとされている世界でもある。

しかし、それって本当に「良いこと」なのだろうか。何もかもがスムーズに、スマートに進んでいく世界は、はたして「まっとう」なのだろうか。

そのようにしてついつい「問題」を立ててしまうのが本書の魅力である。哲学者の仕事の真骨頂なのかもしれない。