なんだか興味を惹かれるタイトルです。この一文に複数のメッセージが込められていますね。

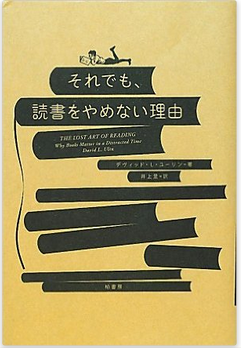

本書は、米ロサンゼルス・タイムスの文芸批評・担当記者であり、カリフォルニア大学大学院で創作文芸も教えているデヴィッド・L・ユーリンの読書論です。

読書論といっても、形式立てて何かが主張されているわけではなく、読書に関するエッセイ・考察をまとめた軽いテイストの読み物です。もちろん、著者のプロフィール(文芸批判・創作文学)から推測できるように、この場合の読書は主に「文学」を読むことを意味しています。つまり、最初の一行から最後の一行までじっくり味わい尽くすタイプの読書です。

そうした読書は、現代ではどうなっているでしょうか。そうですね。少しずつ死滅しつつあるわけです。こんなエピソードがありました。

自分の息子が学校の宿題で『グレート・ギャツビー』を読まなくてはならなくなり、著者はそれを助けようと手を差し伸べます。息子は見るからに、「読書」が楽しそうではありません。そのことに著者は心の痛みを感じます。なんといっても彼の家は本であふれかえっているのですから。

しかし、息子が放った一言を耳にして、彼は衝撃を受けました。

「だから、本は終わりなんだ。友だちはだれも本なんか好きじゃないし、もうだれも本なんか読みたがってない」

本に関わる仕事をしている人間なら、少なからず衝撃を覚えるでしょう。でも、それだけではないのです。彼は、うっすらとその言葉に共感を感じてしまう自分自身の心の在り様にも衝撃を受けました。何かが変わりつつあるのかもしれません。

という話を出発点にして、人は読書から何を得ているのか、現代のインターネット環境はそこにどのような「パンチ」を加えたのか、といった話が展開されていきます。この本を読んでいると、著者がいかに「本好き」なのかがじわじわと伝わってきます。「そうだ。たしかにそうだよな」と深く共感することもあります。もちろん、私も本好きだからです。

本書を読んで、さまざまなことを考えました。読書とは何か? 読書は私たちにどのような変化を与えるのか? 読書の未来は明るいのか? そういったことです。

「文章から世界(のイメージ)を作り上げること」

これが良くできた小説が私たちに要求する行為です。

作り上げられる世界イメージは、いくつかの共通点を持ちながらも、読者によって少しずつ異なるでしょう。それぞれの読者が、それぞれの世界を頭の中に作り上げていきます。その意味で、読書は「現実逃避」とも言えますが、その逃避する先の世界を創っているのは私です。著者の力を借りて、私たち自身が世界を作り上げているのです。それは「現実創造」とも呼べそうです。

おそらく、そうした行為を何度も繰り返した脳と、そうでない脳とでは違いが出てくるでしょう。脳が環境に合わせて自らを最適化する機能があるならば、読書好きの脳は機能的な偏りを持つと考えるのはそれほど突飛なものではありません。

別の言い方をすれば、一冊の本を通して読む行為は「何か」の訓練になっています。この「何か」は、とても一言では表現できない大きな塊です。もし、その塊を鋭利なナイフでスライスすれば、その断片は想像力、思考力、共感力などと呼ばれることでしょう。でも、それは断片でしかなく、全体はもっと大きく包括的な存在なのです。

もちろん、インターネットの情報をサクサクと読み進めていく行為も、何かの訓練にはなっています。それは、一瞬の判断力、必要なポイントだけを見つける力、といったものでしょう。実際それが具体的にどのようなものなのかは、今後脳科学の分野が明らかにしていくでしょう。

だから、どちらが優れているという話ではないのです。二つの違った方向があるとして、私が(言い換えれば、あなたが)どちらを選ぶのか、という話です。あるいは、どちらをより好むのか、という話です

世界的・文化的・技術的な流れがどちらを向いているのかは別として、私が(あなたが)どちらを選ぶのか。ときには、「それでも」と言いながら選択する状況もでてくるでしょう。

理想を言えば、両方をバランスよく行うことが良いはずです。偏りはあまりよろしくありません。ただし、現代では何も意識しないとインターネット的インプットの割合の方が多くなりそうではあります。もし中庸的バランスを取りたければ、読書的なインプットを意識的に増やす必要があるでしょう。

もう一つ考えたいのは、電子コンテンツは「読書」的な代わりになるのか、という点です。

iPadやKindle端末を使えば、文学作品を読むことはできます。それが「読書」の代わりになっているのかどうか。これはまだ分かりません。

すでに沢山の本を読んできた経験を持つ大人は、紙の代わりに電子端末で読んでもそれまでの経験の延長線上で処理することができるでしょう。しかし、読書の経験を一切したことのない子どもが、電子端末で電子コンテンツを読む場合、それが紙の場合と同じ「経験」になるのかどうか、言い換えれば同種の機能的変化を脳に起こせるのか。こればかりはまだわかりようもありません。

もしこの二つが質的に決定的な差異を持っているならば、紙の本が無くなることはないでしょう。逆にそんなに大差ないのならば、紙の本はいずれ収集家のためだけの文化となりはてることも予想できます。

でも、まだまだ私たちが「本」について、あるいは「読書」について知らないことは多くありそうです。だからこそ、今後も類似の本をしばらく読んでいくことになりそうです。そう、やっぱりここでも「本」なんですね。