本を読む生活は、本が増え続ける生活になりやすい。そうした生活を送っている人にとって、蔵書の管理は永遠なる課題である。

基本的には大きな本棚を据えつけて、そこに並べいくことになるわけだが、結局どこかで限界がやってきて、やがては床に積むようになる。あとは、床が抜けるまでのチキンゲームの始まりである。

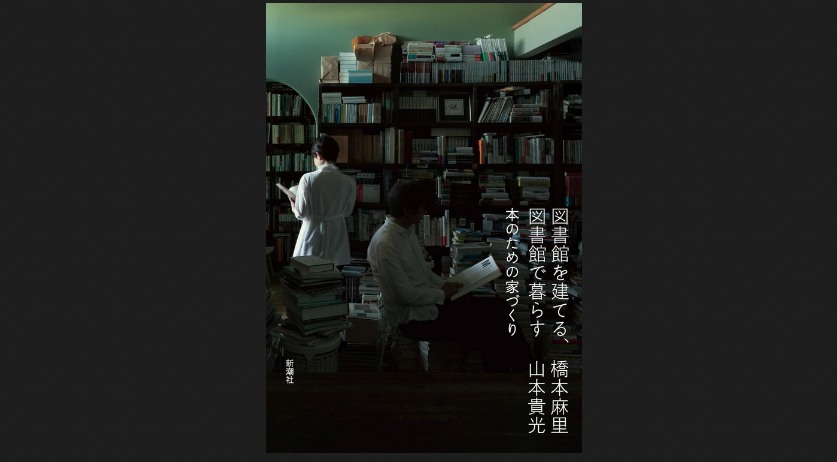

著者らはそのようなチキンゲームを降りて、新しいプロジェクトに乗り出した。それが「本のための家を建てる」というプロジェクトである。〈森の図書館〉と呼ばれている新しい家は、単にたくさんの本を収納するスペースがあるというだけでなく、そもそものコンセプトが「書物とともに暮らす」である。言い換えれば、まず本のための空間があり、その中に人が暮らしているというイメージであろうか。まさに「図書館」の名に相応しいではないか。

しかしまあ、マニアックではある。皆がそれを目指すべきという基準ではないだろう。しかし、ある種の人たちにとってはほとんどあこがれといっても差し支えない。数万冊の本を自由に配架できたら、どんなに素晴らしいだろう。

もちろん、現実はそんなにバラ色ではない。そもそも”本棚をつくる”前に、家そのものをつくらなければならない。その苦労は、建築家の三井嶺が文章を綴っていて、モノづくりの視点から面白く読めた。

家ができたら、次は本棚(枠組みの方)の準備なのだが、そこにも紆余曲折の物語がある。そして、配架だ。どこにどんな本を並べるのかは、とても楽しく、そして難しい。私も引っ越しをしてゼロから本の空間をデザインし直したのだが、並べ方には非常に頭を悩ませた。なにせ本棚である。おいときゃいいじゃん、というわけにはいかない。

キッチンの料理器具が機能性を考えて配置されるように、トロフィーが見栄えを考えて配置されるように、本棚は本の役割を考えて配置されなければならい。

さて、本の役割とは何だ? ある空間の中に本が並べられている、その機能とは何か?

本書ではその疑問にまつわるいくつかの文章も収められていて、情報整理の観点からも参照したい知見は多い。

しかしまあ、何よりも本である。本にまつわる苦労。その一見終わることのない苦労は、森の図書館の完成によって終わりを迎えるのかどうか。読んでのお楽しみとしておこう。