人の身代わりをしてくれるロボット。もっと言えば自分の人生を代わりに生きてくれるロボット。それがサロゲート。

surrogate は「代理の」の意味。

つまり人間のあるいは人生の代理してくれる、というわけだ。

ロボットの遠隔操作によって、日常生活が送れるということは、「理想の生活」が遅れる、ということだ。

年齢や外見にコンプレックスを持つ必要もない。誰かに殺害されることもないし、交通事故にあったとしてもサロゲートのオペレーター(つまりその人自身)が傷つくこともない。ようは、人間の「自己イメージ」だけが肉体を抜け出して人前に出ている、そんな生活を送る社会のお話。

この作品が想起させるものはいくつかあるが、その一つが「唯脳論」だろう。

私たちの社会が脳化の産物であるならば、サロゲートは私たちの身体性すらも脳化させてしまったものだ、と捉れられる。

表面的にはそれで問題はないはずだ。しかし、実際はそうではない。作品の世界設定が、サロゲートの普及間もない状況であるのも、その問題を提示するためだ。

問題とはなんだろうか。

いくら身体性までも「脳化」し、脳が思うままの人生を送ることができるようになったとしても、肉体の呪縛、つまり「死」から逃れることはできない。

サロゲートは、「死」を一時的に遠ざけてくれるかもしれないが、解放まではしてくれない。

私たちの心の痛みは「時」が癒してくれるという。その「時」とは何を指すのか。それは「変化」だろう。しかし、サロゲートには変化はない。劣化はあるかもしれないが、いくらでも交換可能なものだ。サロゲート社会は「時間」を流さない。心の傷は永遠に癒えない。

この映画の主人公も、息子を失った痛みをずっと抱え込んでいる。

サロゲートが普及した社会で、死ぬ人々がどのように扱われるのか、そしてそれがその社会の人々にどのような心理的な影響を与えるのか、それこそが本作が突きつけてくるテーマでもある。そして、これはSF世界だけが持つテーマではない。

私たちの「進歩的な社会」では「死」は忌み嫌われ、悪者扱いされ、そして生活の中から遠ざけられてしまう。代わりに得たものは、表面的に満足度の高い生活と、そして得体の知れない「命」の価値だ。死が遠ざかっているのに、どうして「命」の価値が計れようか。

脳波を測定して機械を動かすという研究は進んでいる。それは、体の不自由な人が社会生活を送る上では役立つものになるだろう。

しかし、それが進んでいく社会にはどのような風景が広がっているのだろうか。ここまできたら止まるべき、という境界線はないのだろうか。私たちはどこかでそれについて真剣に、それも生活のレベルにおいて検討しなければならないだろう。

もちろん、「脳化」を進化の一種と捉えてもいい。脳の中の情報を電子デバイスで再現できれば、身体性から解放されるという考え方もある。それが「人間の人生」と呼べるものなのかどうかはわからない。ゴーストは宿らないかもしれない。

しかし、生物の進化(突然変異と自然選択)で絶滅してしまった種族があるように、人類も自分たちの情報を電子の海に投げ込むことで進化(あるいは形を変えた絶滅)をするのかもしれない。

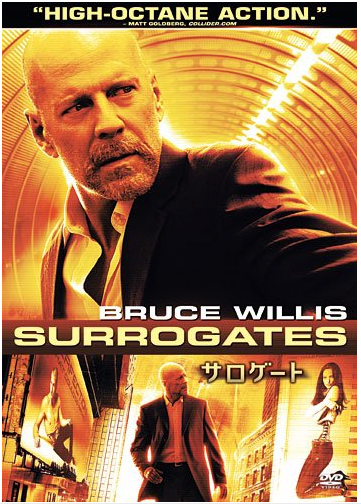

![サロゲート [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51mPTNYvi-L._SL160_.jpg)

[ウォルトディズニースタジオホームエンターテイメント 2010]

監督:ジョナサン・モストウ