私はよく本を読む方だが、誰かに読書の効能を尋ねられてもうまくことができない。「楽しい」という超主観的な答えに留まってしまう。本を読まないで生きた人生とそうでない人生を比較できないのだから、やむを得ないだろう。

著者の前著である『読書効果の科学』は、見事にそれにこたえてくれた。読書を続けることには、さまざまな”効能”がある。それを科学的な論文を読み解きながら紹介してくれる。むしろそうした文献をどう読めばいいのかをセットで教えてくれる点に独自の価値があると言っていいだろう。YouTubeなどで「論文がある」というだけで即座に効果を一般化するようなアンチサイエンスな姿勢とはほど遠い態度を学ぶことができるのだ。子どもに読書をしてもらいたい、と願う保護者には有用な一冊である。

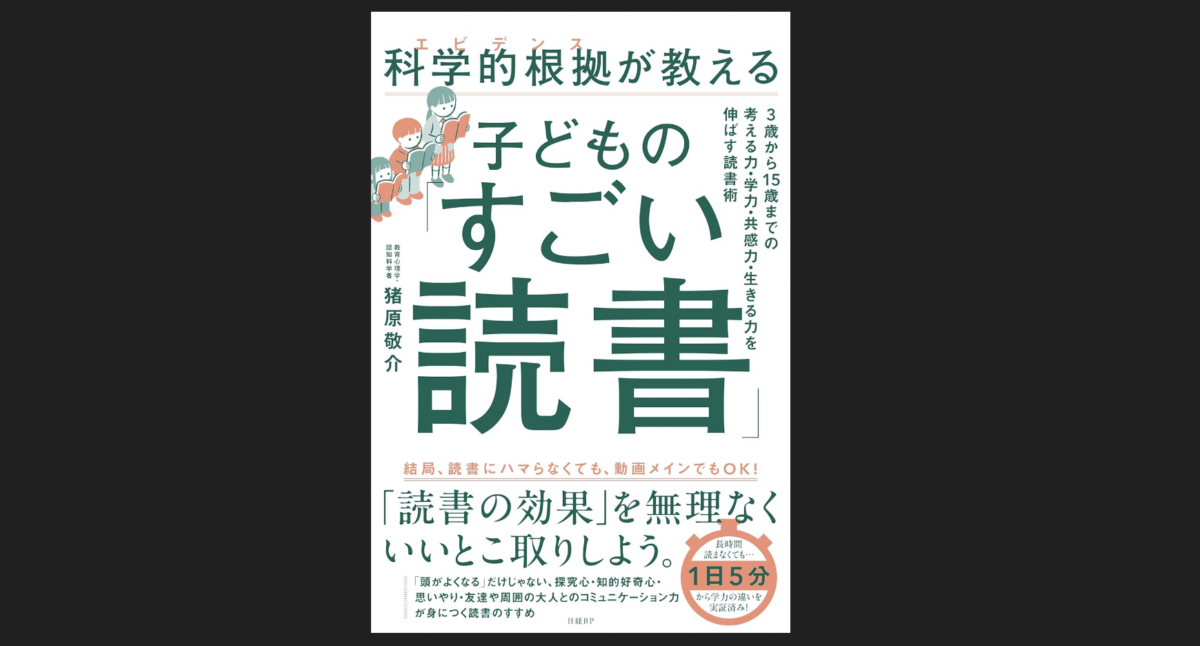

とは言え、『読書効果の科学』はどうしたってかたい。保護者がもともと本を読む人でないと読み通すのは難しいと感じてしまう可能性はある。そこで本書だ。本書は、『読書効果の科学』の内容をもう一段階かみ砕き、子どもが読書をすることの効能とそのサポートの仕方を提案してくれる。

目次は以下の通り。

- Part1 読書で本当に頭はよくなるか?

- Part2 共感・非認知能力・優しさ……読書が「心」を育むメカニズム

- Part3 読書で子どもの「生きる力」は高まるか

- Part4 実は読みすぎもダメ。本当に「効く」読書の科学

- Part5 はじめてみよう! お子さんとの家庭の読書

- Part6 読書の「質」を高めて効果を上げる

読書している子どもは国語の成績が良さそう、というのは素朴な予測としてあるが、実際その効果はもっと多様な領域に広がっていることが前半(Part1~3)で確認される。書かれた文の意味を汲み取ること、人の心を想像すること、知的好奇心を膨らませること、世界をさまざまに知ること……、狭い意味の知的活動に限らず、広く「生きること」に関わってくる能力が、読書において育まれていく。

だったら、どんどん本を読ませればいいのか、本を読んでさえすればいいのか、というとそんなわけはない。読みたくない子どもにも鞭をふるって読書を強制しても、頭がよくなることはないだろう。教育的効果を考える上で、何を読むか、どう読むかを無視はできない。それが後半のテーマである。

難易度が高すぎる本を読んだり、興味がまったく持てない本を読ませたりしても、期待される効果は発揮されない。それに本を読みすぎることにも弊害がある。用法用量を守ることが肝要なわけだ。

もちろん、子どもの教育というのは、常にケースバイケースであり、「絶対にこう」だと断じれるものではない。著書もそのあたりには十分な注意を払っている。その上で、「こういう考え方で、こういうやり方をしてみるのはどうですか」と自身の体験も踏まえながら読書環境のつくり方が提案される。

今後「生成AI時代」と呼ばれる環境がやってくるだろうが、そうした時代において「言葉と付き合う力」の重要性はますます高くなってくるだろう。楽しみながらの読書において、そうした力が育まれるならば一石二鳥である。仮にそうした力を必要としなくても、本が読めるようになることは──絵が描けるとか、足が速いとかと同じように──、生きていく上での助けになってくれるはずである。