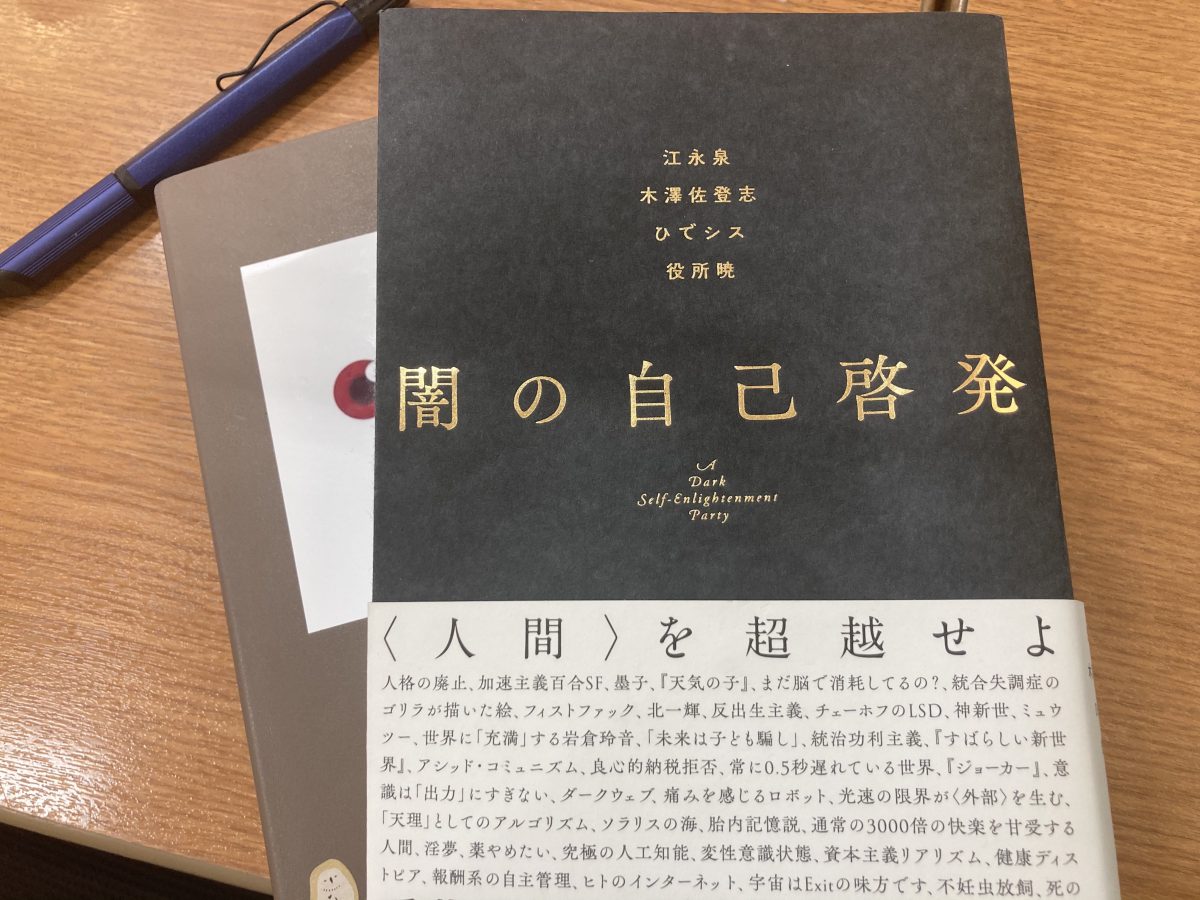

「闇の自己啓発」である。「自己啓発の闇」ではない。しかし、本書には自己啓発の闇を睨むような視線もある。といっても、そこで含意される闇とは、高額の自己啓発セミナーにはまって財産溶かしましたとか、民間のカウンセラーの資格を頑張って取ったけど結局ネットワークビジネスでした、みたいな話ではない。そうではなく、正しいことを(なんなら善性を)啓蒙する自己啓発が持つ闇のことである。闇の自己啓発が、自己啓発の闇を睨む。どういうことか。

そもそも本書の英題「Dark Self-Enlightment Party」が示すように、自己啓発(Self-Enlightment)には光性が宿っている。Enlightとは、「啓蒙する」という意味と共に「〜を照らす」という意味もあり、それは真理の光によって、無知で愚昧な認識を「正しい方向へと」導くといったニュアンスを含む。もちろん、そこではプラトンの洞窟のメタファーも響いている。

問題はその「正しさ」である。正しさは、相対的な概念だ。では、自己啓発で用いられる正しさの審級とは何か。「社会」であり、その背景にある「人類」であろう。もっと言えば、その時点での社会や人類の在り方となる。そうしたものに適合し、より良い価値をもたらすことが「正しさ」の審級となる。

もちろん、何の反論の余地もない「素晴らしい」方向性である──というのが本当に良いことなのだろうか、という疑問を引き起こすのが自己啓発の闇であり、また闇の自己啓発が切実さを持って求められる理由でもある。

若干遅れてしまったが、最初に断っておくと本書は読書会の書き起こしがベースになっている。つまり、「闇の自己啓発」が著者らによって切々と説かれているような本ではない。言い換えれば「自己啓発書」の闇バージョンとして表されているわけではない。しかし、そのことに本書の最大の意義がある。それは後に触れるとして、まずは自己啓発の闇から掘り下げよう。

自己啓発を出発点として、セルフマネジメント→タスク管理の流れはほとんど必然的と言える。『7つの習慣』がそれを実践する「フランクリン・プランナー」と強く結びついているのがその証左だ。自己を「こうあるべき」という形へと向けていくための実践。自己啓発の「正しさ」を肯定するならば、そのような在り方を求めることは自然な帰結であろう。そうした自己管理において、人は偏向的な行いをする。たとえば、「今日やることリスト」にたいていの人は、「FANZAのセール動画をダウンロードする」などいった項目を加えないであろう(わからなければググッてください)。そのような行為はリストという表立った(つまり光の当たる)場所に置くことはなく、ひっそりと闇の奥で行うはずである。なぜだろうか。

もちろん、そうした活動が推奨されないものだからだが、それは結局社会の「正しさ」を内面的に規範化しているに過ぎない。セルフマネジメントは「社会的に正しい人であろうとする試み」である以上、社会の「正しさ」に合致しない要素はことごとく切り落とされるのである。それはときに強い抑制をも喚起するかもしれない。

それがどれだけいびつなことなのかは想像するに難くない。人間は愚かしく惨めで貪欲で欲求にまみれた存在でもあり、しかしその一方で清らかで矜持に満ちた理想を追いかけられる存在でもあるのだ。その片方を重視するあまりに、もう片方をなかったことにするばかりか抑制してしまうことは、どこかに必ず歪みをもたらす。それはもう予言してもいいくらいだ。

同じように、「今そこにある社会」に適応しきれない人、あるいはそこにある「正しさ」に同意できない人間にとって、セルフマネジメントは非情な苦痛をもたらすものでしかなくなる。自分の半身を、場合によってはそれ以上の割合を切り落とし、無理やり鋳型にはめ入れることになるからだ。おそらく真面目な人ほどそういう結果を引き起こすだろう。「適当に」セルフマネジメントして、「適当に」遊べるような人は、そこまでの窮地には落ち込まない。しかし、日本社会は真面目な人が評価される傾向にあるので、窮地はそこら中に発生しているように見受けられる。

それが自己啓発の闇である。自己啓発は、社会の正しさを疑わず、その正しさに適合しようとする駆動力を持つ。それは「正しい」がゆえに、ブレーキがかかりにくい。正論を言う人ほど相手の気持ちに配慮しないのと同じだ。「だって、私は正しいことを行っているのだから」。

しかし、その「正しさ」が無視している、あるいは目に入っているのに意識に上っていない形の「生」がある。その生をずたずたに引き裂く権利はどこにもない。そうしたアナザーな(あるはストレンジャーな)生が、「正しい」のだと主張する必要はどこにもないが、そうした「生」を抹殺してしまう先に、人間性の豊かさは広がってはいないだろう。

だからこそ、闇の自己啓発なのである。

まず第一に、今の社会が「正しい」としていることに疑義を挟むこと。もちろん、今の社会が成立しているのはごくありがたいことである。かといって、何も知らずにただ受け入れれば良いかというと、そういうわけではないだろう。むしろ、何の疑義も挟み込めなくなった「なめらかな」ものは、その内側に凶暴性を育む可能性が高い。しかし、この社会で最適的に生きている人間にとって、そうした疑義は持ちにくいものだ。だって、どのような変化であれ、その変化は自分にとっての不利益を呼ぶ可能性が高いのだから。つまり、そうした疑義は、この社会の「正しさ」に馴染めない人からの発議であるべきだし、そうでないと起こりえないものでもあろう。

しかし第二に、そうした疑義を検討していくためには、むしろ「正しさ」を構成しているものも理解する必要がある。奇抜なものを受け入れて満足しているならそれは陰謀論と変わりないわけで、そこに変革の期待を抱くのは難しい。ラディカルな変容は、むしろ正統な理解の上にこそ起きる。そんな風にも言えるだろう。「闇の自己啓発」に引きつけていえば、そもそもなぜ(光の)自己啓発が必要とされ、それが広まっていったのかの理解を欠いていては、「闇の自己啓発」が持つ力もまた弱くなってしまう。

ここで光源のメタファーが出てくる。光があるからこそ闇が生まれ、光が強ければ強いほど、生まれる闇もまた濃くなっていく。そこで単に光から逃げるのではなく(それは無意味であり、光はどこまでも追いかけてくる)、むしろ光源に目を向けること。それが肝要なわけだ。現代で古典と言われる(岩波文庫とかにラインナップされている)本を読むのも、そういった意義があるだろう。なぜ今この社会は、こんな風になっているのか。それを理解するのだ。

ただし、第三にそれは新しい光源の設定というアプローチをとってはいけない、という点がある。実はこの点が極めて重要だ。光源を理解し、新しい光源を設定すれば、それはもはや闇ではなくなる。新しい光の誕生であり、それは以前の光を相対的に弱く見せるだけである。否定の否定の否定。新しい変容はどこにもない。無限のオセロ盤はいつまでもひっくり返され続けていく。

闇であることは、光をそのままの状態に置いたまま、闇であり続けることである。新しい光源に成り代わることではない。しかし、そんなことが可能であるのだろうか。本書を読んで、それは可能であると私は直観した。それが先ほども述べた本書が読書会の書き起こしである点と関わっている。

本書のラストを飾る補論「闇の自己啓発のために」で江永泉は、『FACTFULNESS』がその本の中で「チンパンジーにすら勝てない」というレトリックを用いてしまった事態を以下のように述べる。

執拗にこの比喩にこだわるのは、まさしく啓蒙あるいは啓発の難点が、ここに顕在化しているように映るからだ。──教えを説くには、まず聞き手を従順にしなければならない。教育を低労力で達成するためのひとつの手段は、支配関係の導入することだ。たとえば大人と子供。──『FACTFULNESS』の著者は、初めに読者を「チンパンジーにすら勝てない」存在に仕立て上げてから、読者に「子供のよう」な心構えで読み進めるように指示を出す。(後略)

光を照らすべき人間と照らされる人間という構図が生まれるところに、この問題はいつでも顔を出す。光を照らされる人間は、光を疑ってはいけないのだ。たとえその光が「いろいろなことを疑いましょう」と説いていたとしても、まずその光は疑いなく受け取られる必要がある。江永が指摘するように、「教育を低労力で達成するため」にはそのような構造は避けがたく要請される。

だとしたら、この社会の「正しさ」に疑義を挟むという「闇の自己啓発」は、どのように啓蒙されるべきだろうか。少なくとも、教師が生徒に(大人が子供に)教え諭すようなものではないだろう。そうなってしまえば、闇の自己啓発はひっくり返って光の自己啓発2.0になってしまう。おぞましく、そしてこれまで何度も見てきた風景だ。

その世界線の到来を回避するには、一つの条件、つまり「教育を低労力で達成する」ことを放棄しなければならない。スムーズに、スマートにやるのではなく、泥臭く、時間をかけて行うしかない。いかにしてか。読書会によってである。

一冊の本を読み、その本についてさまざまに議論を交わし、知見を持ち寄る。それもSNSのような通りすがりや野次馬による「集合痴」ではなく、ある程度見知った人たち、勉強してきた人たちによる会話、ないしはセッション。そうしたもの中で、育まれる疑義こそが、闇の自己啓発を支えるものたりえるだろう。

現代社会はますますスムーズにスマートになろうとしている。それは「正しさ」を後景化し、それについて疑義を挟むどころか、それが存在していることすら認識されない状況へと導いていく。そして、その「正しさ」にはまり切れない人たちが、次々に社会から脱落してしまう。ありふれたディストピアだ。

読書会──もっと言えば、ある人々の集まりの中で行われる対話・議論・交流は、そこに継ぎ目を見出す。スムーズに、滑らかに見えた壁が、実は楔を打ち込めるくらいの凸凹したものであったことを明らかにしてくれる。それによって、何が起こるのかはわからない。しかし、そうした交流によって、社会が本来提供すべきだった何かが代替的に提供されることはあるだろう。それは決して「正しく」は無いのかもしれないが、人の生にとって確かに必要なもののはずである。

実際本書を読んでいても、紹介されている本以外に多数言及されるコンテンツにふつふつと興味が湧いている。自分の知っている世界の狭さを知り、またやり取りの中で促される思考に刺激を受ける。ああいいな、と単純に思える。人の生の根本的な欲求は、そうした集まりでかなりの部分満たせるのではないかとすら思ってしまう。

「正しさ」で充ち満ちたこの世界において、スムーズでスマートなこの社会において、それに抗うための闇の自己啓発は、決して光になり代わることなく、闇を育み、常に光を牽制してくれるだろうか。そうであることを願いたい。