文章を書くことは、かくも難しい。今この文をつむぐために、私は5つの行を書いて捨てた。だってそうではないか。書き出しはいつも難しい。どんな風に始めたらいいのかなんて「正解」がわからない。

本書はそうした状況に「正解」を与えるようなわかりやすいビジネス書とは一線を画している。そうではなく、まっすぐに悩むことをサポートしてくれる本だと言える。言い換えれば「書けない状況」があるとして、それを一瞬で「書ける状況」に上書きするのではなく、書けないなりに書くことを続けていくうちに、少しずつ「書ける」を手にできるような、そんな道行きが示されている。

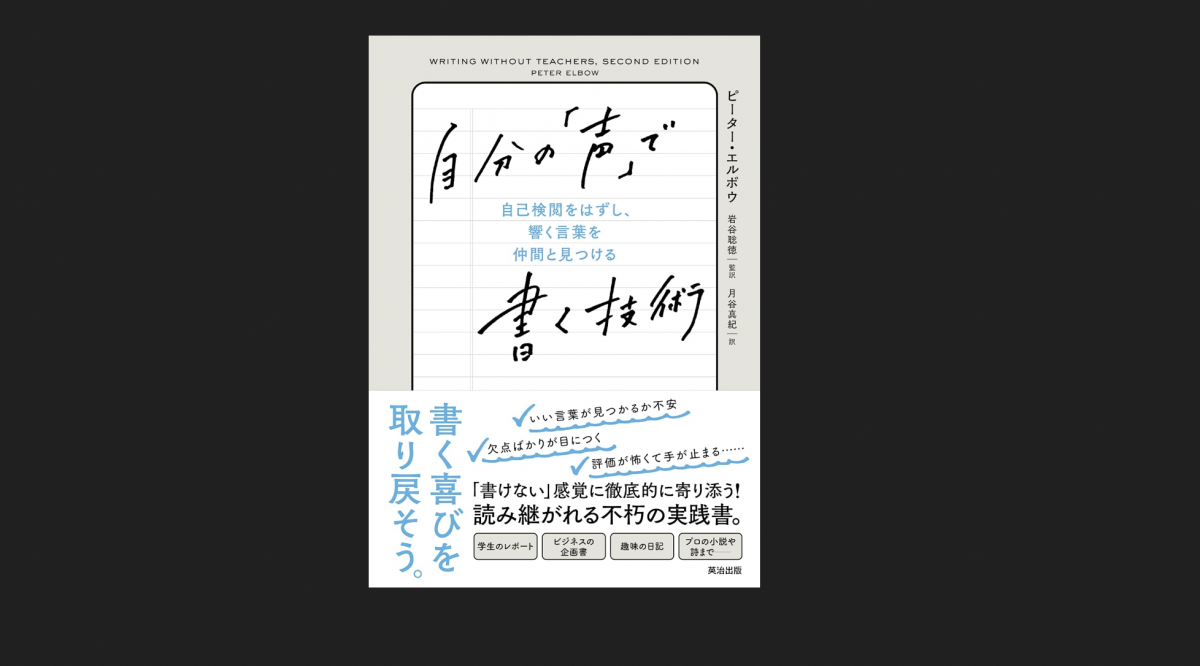

原著は『Writing without Teachers』で、タイトルからして面白い。「教師なしで書く」こと。ここには含みが二つある。一つは、絶対的な権威者の支配下から外れて書こうとすること。もう一つは、たとえ導き手であっても、他の人と同じように制作に参加すること。あえて強調すれば、前者が本書の前半で「フリーライティング」として紹介されている技法であり、後者が後半で紹介されている「ティーチャーレス・ライティング・クラス」という手法だと言えるだろう。

もう一点、補遺として置かれている「ダウティング・ゲームとビリービング・ゲーム」は本書全体のメッセージを支える理論基盤である。

■

さて、書くことはなぜこんなにも難しいのだろうか。あるいは、書こうと欲する人が、にもかかわらずなかなか書けないと悩むのはなぜか。

端的に言えばこうだ。「書けないことを、書こうとしていているから」。そりゃ書けなくて当たり前である。ばからしいだろうか。でも、もう少し考えてみよう。

文章を書くときのアドバイスとして「事前にアウトラインをつくりましょう」と言われる。そうすれば論点がはっきりするし、話の流れも整ったものになる。たしかに有用なアドバイスだ。問題があるとすれば、作ったアウトライン通りに書ける保証はどこにもない、という点である(ちなみに、これとまったく同じことがタスクリストにも言える)。

「Aという項目について書く」ことがアウトラインによって示されていても、自分の頭の中にAについて湧き上がってくるものが何もないのなら、書きようがない。そのとき、あなたは誰を責めるだろうか。自分の筆力のなさ? それともできの悪いアウトライン? どちらを責めても生産性がないことは共通している。そのアウトラインで書ける人もいるし、そうでない人もいる。ようは相性の問題(関係性の問題)なのだ。

「自分が書けないことは、どうしようが書けない」

ごく当たり前の話で、メソッドはそれを解決してくれない。だから、書けないことを書こうとしなければ問題はまるっと解決する。書けることを書けばいいのだ。

たとえば本稿の一行目も「何か格好良い書き出し」を書こうとしていたから、なかなか書けなかったのだ。ありもしない「理想」を基準にして、現実に自分が紡ぐ文をことごとく却下していた。それでは書けるはずもない。

ともかく、自分が書けるものを書いていく。

言葉にすると単純だが、現実には難しい。なぜならば、文として表すときには、さまざまな「規範」が関わってくるからだ。わかりやすいのは「文法」だろう。口語を見ているとわかるが、私たちは文法通りに言葉を発するわけではない。逸脱的な文が生成されることの方が多いかもしれない。しかし、書かれる文章は文法通りになっていなければいけない(少なくとも、試験ではバツされる)という規範があるから、私たちは書く文章をできるだけ文法に沿わせようとする。

そうした規範は文法だけに留まらない。「こういうものは、こう書いたらいい」という教え(あるいは学び)が文の生成をいつも監視している。言うまでもないが、強度の強い「こう書いたらいい」は「こう書くべき」という義務や「こう書いてはいけない」という規律として機能する。そういうものを大量に抱え込んでは、ろくに文を紡ぐことなどできないだろう。

残念なことに、現代は本書の原著が書かれた時代とは違って、高度情報化社会のまっただ中にある。文章を書くためのコツやテクニックはちょっと検索すればいくらでも出てくる。そうしたコツが、自分の書き方に合っているかどうかをGoogleは気にしてくれない。すると、「うまく書こう」と情報を集めれば集めるほど、自分を縛りつける規範性が強まり、生み出されるはずの一文をことごとく却下してしまう。

そのような過剰な批判精神と一度距離を置くこと。本書が前半で示しているのは、そういうアプローチである。

大量にテクニックを摂取していないときですら、私たちは文章を書くことについて何かしらの規範性を備えているものだ。なぜなら、人間は生得的に文を書くことができないから。文を書くことは、常に必ず「教える人」(つまりは教師)を持つ。私たちはタブラ・ラサに書くことができない。私たちの「書く」には、常にその背後に教師が控えている。

だからこそ、「自由に書こう」というアドバイスではなく、本当に自由に書けるためのメソッドが必要となってくる。フリーライティングはそういうメソッドである。

そんな風に自己検閲を弱めることで、文章はもっとずっと書けるようになる。それでめでたしめでたしとはいかないのが難しいところだ。なぜなら、文は誰かに向けて書かれるものだからだ。手紙であれば特定の誰かだろうし、論文であれば専門の研究者だろう。一般的な書籍ならば、一般的な人々に向けて書かれることになる。

さまざまな規範(文法やテクニック)は、そのような「人々に読まれる」という機能を満たす要件を提示してくれていると言える。それが強すぎるときに「書けない」状況が生まれるのだが、だからといって何も規範がないと、ろくに読まれる文にはならないだろう(ひとりよがりなブログによく見られる状態だ)。

だったらどうするのかと言えば、「ティーチャーレス・ライティング・クラス」なのである。ごく少数で集まり、それぞれが文章を書いて、皆でそれを読む。感じたことを話す。紋切り型の批判ではなく、読み手がその文章を読んだときにどういう心理的な反応が生まれたのかを実直に開示する。言い換えれば「文章の効能」を発表するわけだ。

そうした制作と反応のくり返しによって、書き手は新たなる規範を「つくり」だしていく。自分の文章がスタートになった、現実の人々から得られた反応に基づいた規範が、経験的に生成されていくのだ。

つまり前半で脱規範化を経験し、後半で規範生成をやり直す。そういう流れとして本書は捉えるとよいだろう。

そのような経験を経ていくと、頭の中に「読者」が生まれる。その読者に向かって書こうとする限り、「書けない」ということは起こらない。もちろん、うまく書けないことはあるだろうし、悩むこともあるだろうが、自分の規範性に押しつぶされて書けない、ということはなくなる。気安い友人に気楽に話せるのと同じように、書くことができるようになる。

はっきり言って、一日二日でどうこうなる話ではない。なにせ文章を書くことは技術なのだ(子どもの頃に必死に訓練して学習しただろう)。技術を磨くのは、どうしたって時間がかかる。また、ある程度うまくできてしまうほど、規範を新しく作り直すような変化を取りにくい。

だから私たちは「書けない」で悩み続けることになる。変化を呼ぶには、いくばくかの勇気が必要になってくるだろう。

■

ある意味、「書けないこと」は精神的な状態であるから、「書けるようになる」ことは精神的な変化を意味する。しかしそれは「書こうと思えば、書けるようになる」というような精神的根性論ではない(私は精神論と、精神的根性論を峻別すべきだと常々感じている)。

逆に、「このメソッドを使えば、すぐに書けるようになります」という唯物的なものでもない。むしろ、あるメソッドを使うことで、少しずつ精神の有り様を変化させていくという唯物-精神を橋渡しするようなアプローチが有効である。

なんにせよ、文章を書くことは、かくも難しい。

それでも人は(特に一部の人は)、それを強く希求する。それほどの魅力と価値が、文章を書くことには潜んでいるのだろう。