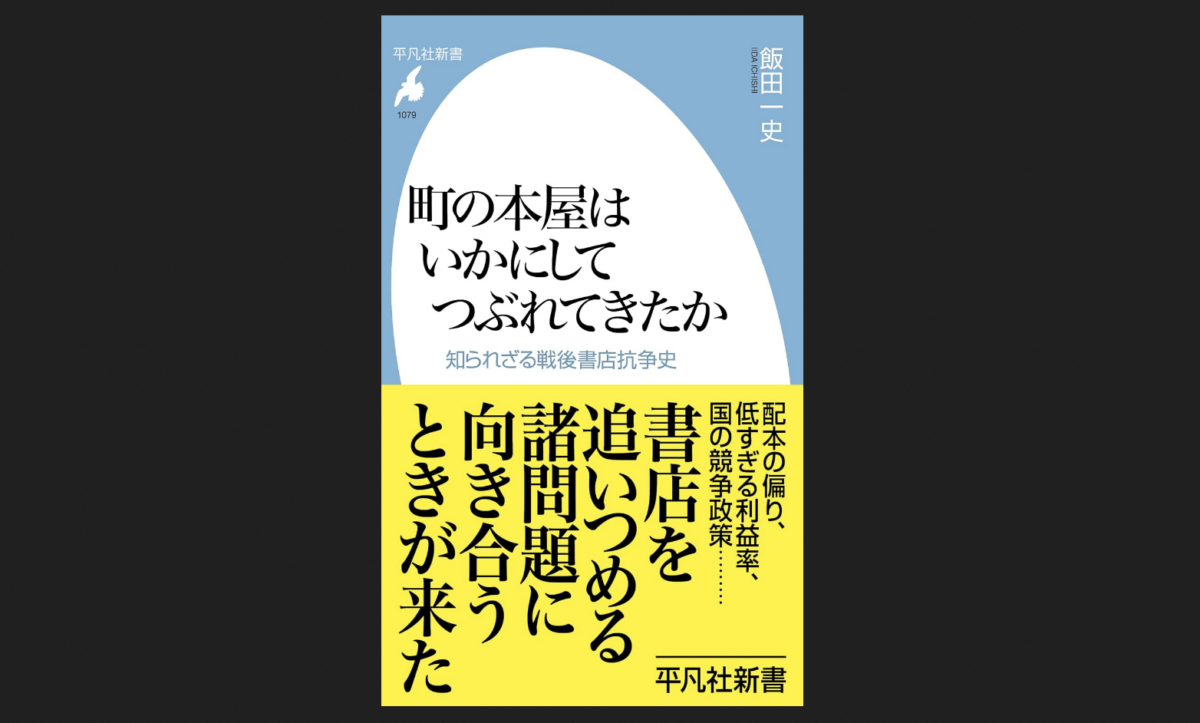

副題に「知られざる戦後書店抗争史」とある。「抗争」とは仁侠映画のような響きだが、本書を読めばその語感がよく伝わってくる。そして、「よくぞ今まで生き残ってくれた」と感謝したくなる。それくらい新刊書店のビジネスモデルは困難を極めているのだ。

私も長らくコンビニに務めていたので、毎日のように雑誌を棚に並べ、返本を段ボールに詰める作業をしてきた。人気の漫画雑誌の納品数を増やして欲しいと要望を出しても叶えられることはなく、よくわからない雑誌だけは確実に送られてくるもどかしさも経験している。粗利の低さも、値引き販売の不可能さも十分承知している。

それでも、本書を読むまでは、書店ビジネスがここまで厳しいものだとは想像できていなかった。実際、コンビニ店舗にとって雑誌は「客寄せ」の意味がほとんどであり、売れないなら売れないで棚を縮小するなどすればいい。しかし、書店はそうではない。本・雑誌が売れなくなったら、そもそもの商売が立ち行かないのだ。切実性がまったく違っている。

概要

本書はまず第一章と第二章で日本における書店(新刊書店)のビジネスモデルが確認される。どういう構造になっていて、どういう制度や仕組みがあるのか。ぜんぜん知識がない場合でもこの二つの章を読めば概観が掴めるだろう。

第三章からがいよいよ「戦後書店抗争史」である。月並みな言い方になるが、ここでは本当にいろいろなことがある。誰かが本を仕入れて、別の誰かに売る、という単純な構図だけではぜんぜん足りない。お店があり、組合があり、出版社があり、卸しがあり、行政があり、……とさまざまなプレイヤーがそれぞれの思惑で関与している。言い換えれば、複雑な歴史が形成されている。これを解きほぐすのは一筋縄ではいかなそうだが、著者は資料に基づく記述でそれを行ってくれている。非常に安定感のある筆致で、読み進めやすい。

目次は以下の通り。

- まえがき

- 第一章 日本の新刊書店のビジネスモデル

- 第二章 日本の出版流通の特徴

- 第三章 闘争する「町の本屋」――運賃負担・正味・新規参入者との戦い

- 第四章 本の定価販売をめぐる公正取引委員会との攻防

- 第五章 外商(外売)

- 第六章 兼業書店

- 第七章 スタンドと鉄道会社系書店

- 第八章 コンビニエンス・ストア

- 第九章 書店の多店舗化・大型化

- 第十章 図書館、TRC(図書館流通センター)

- 第十一章 ネット書店

- 終章

- あとがき

本書を読んで私が改めて理解したのは「定価問題」である。本屋さんは勝手に値下げ販売をしてはいけない。これは過当な値引き競争を抑制する機能があると思っていたし、たしかにそれは間違いないのだが、逆側にも影響が出るということだ。つまり、定価よりも高く販売してはいけないのだ。

おかげですべての本はどこで買っても同じ値段なのだが、地方の書店は返品するときの運送料が都市部よりも高いという当たり前の事実がある。そうなると、一冊あたりの粗利は変わらないのに、地方の方がコストがかかることになる。しかも、地方の方が人口が少ないのが常である。最近では、マクドナルドですら地域ごとに値段を変えているのに、本はどのような立地でも高く販売はできない。しかも、一時期まで本の価格そのものが抑えられていた(最近は紙の高騰のせいか本の値段はあがりつつあるが)。そうなると、全体的に低い利益の商品を大量に売りさばかないと経営は成り立たない。しかし、それが難しいのが本という商材である。

で、実際そうやって閉店しているお店が多いのは改めて紹介するまでもないだろう。

正直にいって、本書を読んだ限りでは小手先の施策で本屋を巡る状況が著しく改善されるとはとても思えなかった。根源的にビジネスモデルそのものを再検討する必要があるのだろう。

本と出会う場所

本書の冒頭に、書店が「わざわざ出かける場所」になっているという指摘がある。町の本屋さんがつぶれる代わりに、大型書店がより大型化してきたことによって、生活の動線に本屋さんがないシチュエーションが増えたということだろう。

もちろん大きい本屋さんは魅力的だが、しかしそれは本好きの意見でしかない。「町の」本屋さんというのは、単に町という場所にあるという意味だけではなく、その地域の生活に根付いた本屋さんという意味である。通学や通勤の途中にある本屋、買い物の途中にある本屋。

そうした本屋の存在は、「わざわざ出かけて本を探そうとする」ほどの意欲を持たない人間にも、本との出会いの可能性を開いていた。そうした出会いから本好きに転向する場合もあろうだろうし、そうでなくてもたまたま何か一冊の本を買うことくらいはあるかもしれない。

仮に人口の5%しか読書好きの人間がいなくても、95%の人間のうちのいくらかが一年に一冊だけ本を買っても売り上げ的にはバカにならない。町の書店が消え、大型書店だけが残るというのは、本が好きな人に向けて本を売っている、というひねりのない状態に移行することを意味するのではないか。そしてそれは、将来的な展望をかなり暗くするのではないか。

もちろんそうした状態への手当てが、「町の本屋」の復興であるとは限らない。生活の動線のあちこちに「本を売る場所」が増えるという形もありえる。スーパーでレシピの雑誌が売られているように、薬局で健康本が売られているように、さまざまなシチュエーションに合わせて本を展開することはできる。少なくとも、出版社にとっては──管理の手間の問題さえ抜きにすれば──そういうアプローチは一つの可能性だろう。

では、そのように本を売る場所がユビキタス化すれば、「町の書店」はなくなっても構わない、と言えるのかどうか。それはまだわからない。それでも、町の書店を志す人が出てきたときに、それを支援できるだけの制度があったらいいなとは思う。

本と出会う場所は、一カ所でも多いほうがよいのだから。