ある社会が歪んでいるとき、その社会に適応しようとする人もまた歪まざるを得ない。

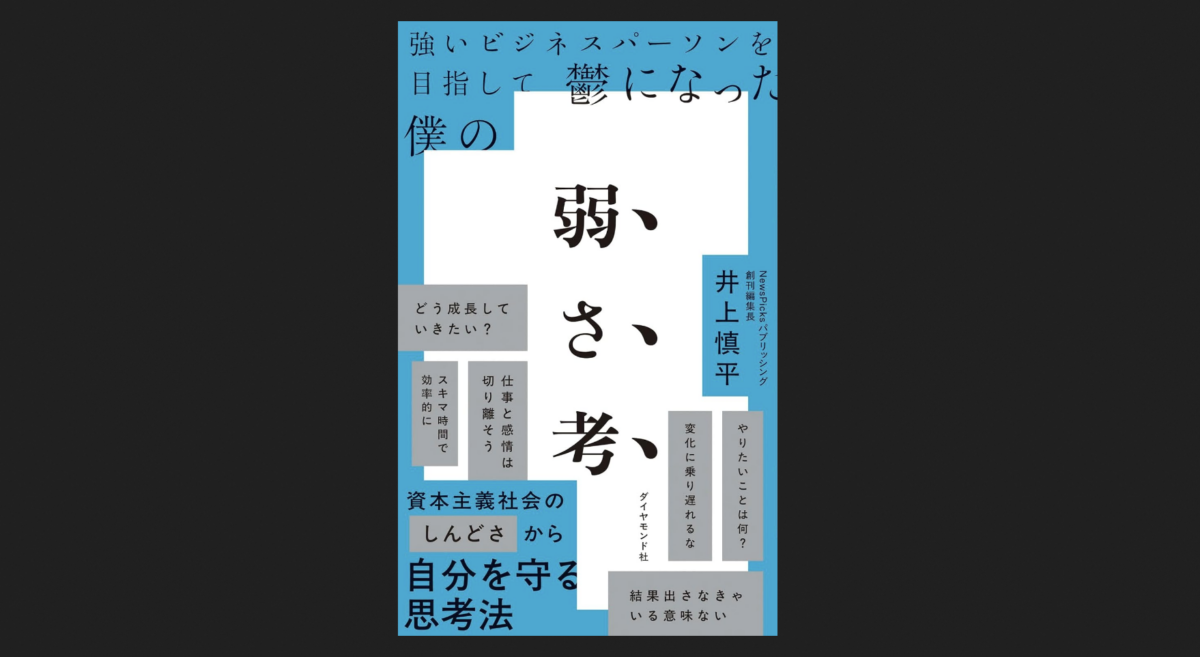

本書『強いビジネスパーソンを目指して鬱になった僕の 弱さ考』は、著者によるその歪みの考察である。

テーマ自体に興味があり、発売された直後に購入したのだが、長らく読み切れていなかった。読んでいると、自分の不調の時期(一年ほど心身の不調でほとんど仕事ができなかった)の感触が思い出されて、手が止まってしまう。それでも、時間をかけて読み進めた。

目次は以下の通り。

第1章 強さを求めて、弱くなった

第2章 成長のレースからは降りられないのか?

第3章 なぜ「時間を無駄にしちゃいけない」と思ってしまうのか?

第4章 能力主義って苦しくないか?

第5章 「理想的なビジネスパーソン像」は強すぎないか?

第6章 自分を責めすぎないために

第7章 弱いままにどう生きるか

最終章 弱さの哲学

論点はさまざまにある。資本主義、ネオリベリズム、能力主義、個人主義、……。そうしたものについての思索が展開されていく。その思索は淡々と進められる講義ではなく、むしろ著者の叫び声であるように感じられた。「なんで、こんなことに、なってるんだよ!」とでもいうような。

ほんとうに、なぜこんなことになっているのだろうか。

社会の有り様と個人の生き方

私たちが合意したわけではないのに、いつの間にかこの社会の空気になっているさまざまな思想や制度は、単一の目的においてたしかに有用ではあるだろうが、十全からはほど遠い。にもかかわらず、それこそが至上なのだと説かれ、すべてがそれに向けて集約される。結果、私たちは”資本主義”(別の言葉を埋めてもいい)の外側を想像できなくなっていく(『資本主義リアリズム』)。

個々の制度や主義主張に問題があることはたしかだ。しかしそれはここに上げたものに限らない。完璧なものなんてどこにも存在はしないのだ。だから、それらの制度をやり玉に上げるだけでは足りない。常に、別の方向から「水を差せる」ことが必要になる(『「空気」の研究』)。

ところで、社会がどのような様態であるのかと、個人がどう生きるのかは完全にはつながっていない。私たちは、社会からアメーバのように生まれてくるわけではないのだ。社会の有り様と別の生き方をすることはいつでも可能である。

一方で、可能であるにしてもそれは極めて難しい。私たちが生き方を学ぶのは、常に周りの人間からである。母国語と同じだ。DNAではなく、日常生活で周りの人が何語を話しているかが、その人の母国語を決定する。

日常的に目にする人々の振るまい、言説からうかがえる価値観や判断といったものが、その人の生き方を充填していく。そして、一度埋められたそれは簡単に取り除くことがきわめて難しい。

自己啓発書に明け暮れ、発展と是とするメディアを大量に摂取し、常に最適解を模索する。そうした人たちが集まり、またそれが評価される企業で働くとき、私たちの肺は目一杯その空気を吸い込むことになる。

そうなると「水を差す」のは困難になる。自分の道具箱に入っている価値観がそれしかないからだ。特に、地域社会のような雑多な価値観を持つ人の集まりや、文学や芸術のような日常とは離れた価値観に触れる機会が減れば減るほど、水を差すことはできなくなる。

たとえば、本書にこんな一節がある。

僕たちはずっと「際限のない試験」の中にいる。

まさにその通りだろう。私たちは常に試験されている。だから、自分がやっていることが「正しいのかどうか」がすごく気になる。自分の倫理観に適合しているかどうかという意味の「正しさ」ではない。むしろある「正しさ」(正解だと他の誰かから言ってもらえる何か)に適合しているのかどうかが気になるのだ。義務教育から高等教育、就職からその後の仕事に至るまで、まったく同じ感覚が残り続ける。いわゆる「マナー講師」が幅を利かせるのはその「正しさ」を求める感覚に応えているからだろう。

当然のように、「正しいのかどうか」を常に気にするのはとても疲れる。その上、自分の倫理観に適合しているかどうかといった問いは愚かなものだと(あるいは子どもっぽいと)切り捨てられる。やたらと「自分らしい生き方」が称揚されるのは、この反動ではないかなと個人的には思う。

もう一つ引こう。

「ビジネスの世界が前提とする個人像、強すぎんか?」

ほんま、そう、である(ここは関西弁がフィットする)。最近ビジネス書でも「残念な人」という表現を使って、個人の「できなさ」を揶揄する言説を見かけることが増えているが、その内容の逆をとって「残念じゃない人」を生成したら、スーパービジネスパーソンができあがってしまうだろう。

百歩譲って、そうした存在を「理想」とするのはよい。なにせ理想は現実ではないのだから。現実の私たちはそのようなものではないが、そういう風になれたらいいよねと努力の方向性を示すものとして提示されるなら有益な成分を見出すことも不可能ではないが、それが「デフォルト」として扱われていたら、これはもう「人間」についてぜんぜん知らないことを意味してしまう。私たちは、そんな風にはできていない。

こんなものは、マネジメントする能力のない人間が、自分がどれだけ愚昧でも仕事の成果を上げてもらえる人間を部下に欲しているというただの願望に過ぎない。それをデフォルトなどにしてはいけない。

でも、まわりにいる100人が100人とも上記のような考えを当然としていたら? もちろん、自分にとってもそれが「当然」となり、どれだけ苦しくても、その基準に合わせるのが「社会人としての当たり前」(なんとおぞましい言葉だろうか)になってしまう。

個人の主体的な意思決定としてそうなってしまうわけではない。私たちが母国語を覚えるように、自然とそうなってしまうのだ。つまり、そうなっているのはその人が悪いわけではない。

新しい責任のかたち

最後にもう一つだけ引いておく。

人生には、どうにもならないことがある。だから、重要なのは自分を「課題解決」の対象にしないことだ。人生はビジネスじゃないのだから。

本当にその通りである。でも、少しだけ付け加えよう。

現代において、苦しい状況、思い通りにならない状況があるときに、「もっとがんばろう」と個人が奮起することはよくある。しかし、まさにその「個人が奮起する」という姿勢によって生まれてしまっている問題は、そのアプローチでは状況を悪化させるだけだ。

ある人がある状況に置かれているのは、その人のせいではない。

この考えが、他者に向けられるなら倫理として働くし、自分に向けられるならばセルフケアとして働く。

ただし、その考え方を導くために「資本主義が悪い」と別の責任の主体を設けてしまうと、もはや個人はその主体の従属物になってしまい、できることは何もなくなる。たぶん、それは行きすぎだ。

ある人がある状況に置かれているのは、その人のせいではないが、そこからできることがなにかある。つまり、責任はないが、できることはある。

なんと傲慢な。

とは言え、そこでの「できること」は、直接「課題解決」につながるようなものではないだろう。それでも巡り巡って好ましいことが起こりえることは十分にありえる。単純な因果を捨てる代わりに、より大きく複雑で、いっそ不条理な因果を引き受ける。

たぶんそれは高度なことではなく、むしろ原始的な人間の精神の有り様ではないかと、そんな風に感じる。