ペンで闘った、ペンだけで闘ったジャーナリストの伝記。

ここまでくるといっそ執念深いとすら言えるぐらいの矜恃の持ち方が、彼の生き様からは伺える。そこまで彼を突き動かしたのは一体何だったのだろうか。きっと周りの人間からは気むずかしい人として遠ざけられていただろう。まあ、その方がお互いにとって良かったのかもしれないが。

しかしながら、活動自体はすばらしく、目を見張るものがある。

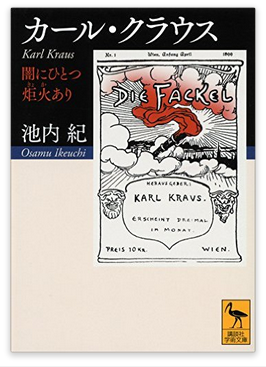

クラウスの社会批評はつねに弱者の立場に立っており、たえずその位置にもどって時代の構造的なゆがみや不正を糾弾した。その際、『炬火』は、一つのきわだった特徴をもっていた。日々、活字として送られてくるジャーナリズム。とりあわけ当時、誇らかに「無冠の帝王」などと称していた新聞を手がかりにする。筋金入りの現実主義社として、どこまでも現実の人物なり事件なり現象にこだわりつつ、「事実」が送られてくるにあたっての気どりや身ぶり、調子よさ、常套句や観念的言い回し、さらにことばの化粧や粉飾ぶりを手がかりとした。

彼は「ことば」を武器としたが、そこには二重の意味合いがある。彼は自分で雑誌を発行し、そこで社会不正を糾弾した。まさしく言葉を武器とするジャーナリズムだ。しかし、彼はその糾弾に相手の言葉を使った。

表現と実態とのへだたりを、精密な地震計ではかるようにして記録していく。美しいことばによって、くらまされた権力欲や金銭欲、腐敗や堕落を、いちいち細かく自分の雑誌に収録した。いわば証拠物件としてとどめていく。それというのも「事実」は見方しだいで姿を変えるが、ことばは当の相手の知らないうちに正体を露呈するからだ。

まるで相手の力を利用して投げる柔術のようではないか。柔よく剛を制す。むろんカール・クラウスは徹底的に剛の人ではあるが、個人で活動する孤高のジャーナリストという意味ではその力は弱い。この戦い方は、現代でも学ぶべきものがあるだろう。

とは言え、彼が本当の意味で一人で活動していたわけではない。そこには市民の支持があった。彼が発行する雑誌を、部屋に隠れてこっそりと読む人たちがいた。そういう人たちがまったく雑誌を買わなければクラウスの活動はとても続くものではなかっただろう。そこに、市民というものへの希望、プリミティブなジャーナリズムへの期待を抱くことはできる。

しかしながら、そのカール・クラウスですらナチスの前では沈黙せざるを得なかった。沈黙を持って、その力の大きさを表現するしかなかった。

私たちは、慎重に耳を傾けなければならない。小さな声を聞き逃さないように、沈黙の大きさを測り損ねないように。